Une Histoire de Partage (5) : les thermes romains accessibles à tous

🏛️ Une politique d’hygiène publique organisée

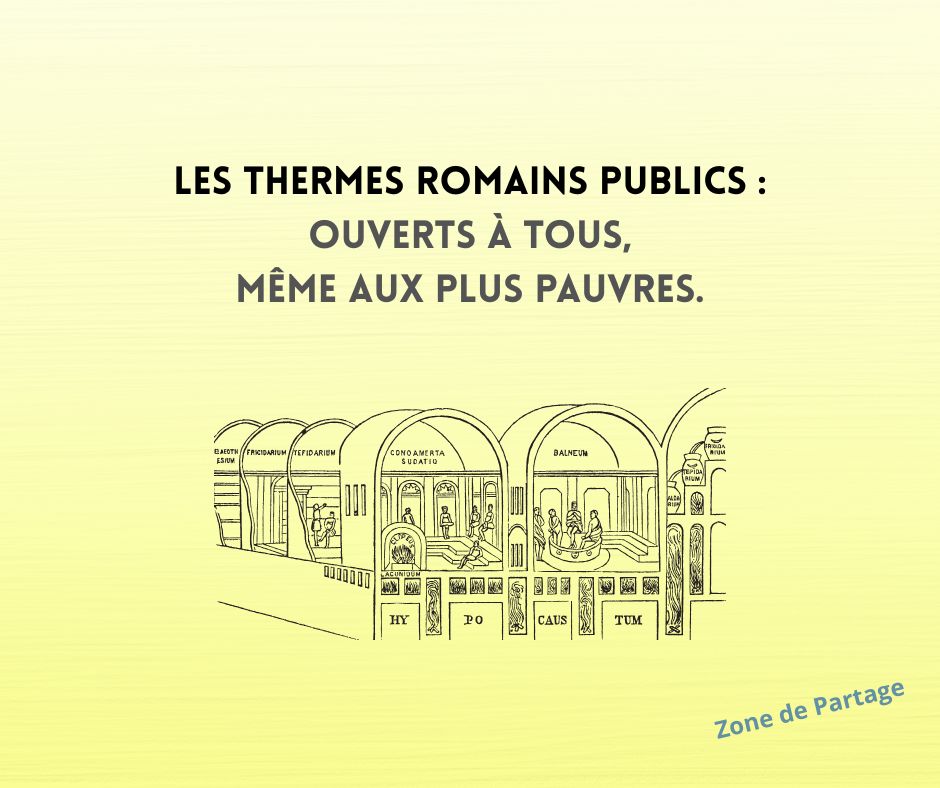

Les thermes romains n’étaient pas des lieux réservés à une élite. Ils étaient ouverts à tous les citoyens libres, y compris les plus modestes, parfois gratuitement, parfois pour une somme symbolique. Dans certaines villes, l’entrée était entièrement financée par l’État ou par des notables locaux qui voulaient montrer leur générosité.

On y trouvait plusieurs salles successives :

- le frigidarium (bain froid),

- le tepidarium (bain tiède),

- le caldarium (bain chaud),

- des vestiaires (apodyteria),

- parfois même des bibliothèques, des salles de repos ou des jardins.

Ces bâtiments étaient souvent vastes, bien décorés, chauffés par un système sophistiqué appelé hypocauste, qui faisait circuler de l’air chaud sous le sol.

🧪 Un projet social, pas seulement hygiénique

Les thermes servaient à se laver, bien sûr, mais leur fonction allait bien au-delà :

- c’étaient des lieux de sociabilité, où les citoyens échangeaient des idées, prenaient des nouvelles, débattaient.

- c’étaient des espaces de détente, où l’on pouvait s’offrir un moment de repos même en étant pauvre.

- c’étaient aussi des outils politiques : en offrant l’accès à des équipements de qualité, les dirigeants amélioraient la cohésion sociale et calmaient les tensions.

On estime qu’à Rome même, plus de 900 bains publics étaient en service à certaines périodes. Le thermalisme romain s’est répandu dans tout l’Empire : en Gaule, en Espagne, en Afrique du Nord, en Germanie. Il a permis de diffuser des standards d’hygiène et une certaine idée de l’inclusion dans l’espace urbain.

🏗️ Une infrastructure durable et accessible

Contrairement à d’autres bâtiments réservés aux élites, les thermes étaient pensés pour accueillir la population dans son ensemble. Certains grands ensembles comme les thermes de Caracalla ou ceux de Dioclétien pouvaient accueillir des milliers de personnes chaque jour.

L’eau y circulait grâce à des aqueducs, et le fonctionnement était assuré par des dizaines d’esclaves, d’ouvriers, de techniciens spécialisés. Ce système montre que l’organisation collective permettait d’offrir un service essentiel à grande échelle, sans sélection par l’argent.

💬 Une idée forte à retenir aujourd’hui

Le système des thermes romains rappelle une chose simple mais essentielle : certains besoins fondamentaux — se laver, se détendre, se sentir bien — peuvent et doivent être accessibles à toutes et tous.

Dans un monde où certaines personnes n’ont pas accès à une douche chaude, à des toilettes propres ou à un lieu pour se reposer, ce modèle romain invite à reposer la question :

quels services sont trop importants pour être laissés au marché ?

Dans la vie quotidienne, cela peut nous inspirer de plusieurs façons :

- militer ou soutenir des lieux d’hygiène gratuits pour les personnes sans-abri,

- considérer l’accès au soin et au repos comme une priorité collective,

- ne pas juger ceux qui ont besoin d’un lieu pour se laver : c’est une nécessité, pas un luxe.

Quand une société organise l’accès égalitaire au bien-être, elle ne fait pas que “gérer la pauvreté”. Elle reconnaît la dignité de chacun.

Et c’est peut-être cela, au fond, que nous enseignent les thermes romains :

L’accès à l’hygiène dit beaucoup de la manière dont une société traite les plus fragiles.